【炭黑產業網】9 月 27 日消息,白炭黑作為無機填料領域的重要品類,在橡膠工業的生產加工中占據關鍵地位,其應用效果直接關系到橡膠制品的綜合性能。不過,在實際生產實踐里,不少企業和從業者在白炭黑的使用環節存在諸多認知與操作誤區,這些誤區若未及時糾正,極易對橡膠制品的最終質量、力學性能及生產效率造成不良影響。

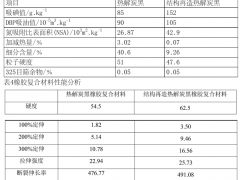

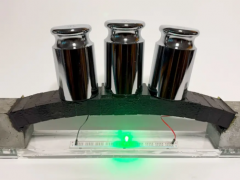

首先是忽視白炭黑與橡膠基體的相容性問題。從特性來看,白炭黑表面分布著大量硅醇基,使其具備較強極性,而多數橡膠基體(如天然橡膠)呈現非極性,二者本身存在相容性短板。但部分使用者未能充分認知這一特性差異,在未采取任何相容性改善措施的情況下,直接將白炭黑填充至橡膠體系中。這種操作會導致白炭黑難以在橡膠基體中均勻分散,進而形成團聚現象,破壞橡膠內部結構的均一性。一方面,白炭黑本應具備的補強作用大幅削弱;另一方面,橡膠制品的拉伸強度、撕裂強度等核心力學性能會明顯下降,同時混煉過程的難度增加,生產效率降低。以天然橡膠(NR)填充白炭黑為例,若相容性問題未解決,制成的 NR - 白炭黑復合材料拉伸強度往往遠低于設計預期。針對這一問題,正確的做法是加強對生物基白炭黑的技術研究與應用探索,掌握適配橡膠體系的應用技巧。已有研究證實,對生物基白炭黑先進行研磨處理再開展改性加工,所制備的白炭黑 / 橡膠復合材料綜合性能更優,部分指標甚至超過市售高分散白炭黑;同時,合理選用改性劑也至關重要,例如采用 KH590 改性劑對酸性生物基白炭黑進行處理,可有效提升其對橡膠的補強效果。

其次是白炭黑分散處理環節的操作不當。在橡膠加工流程中,分散工藝的合理性、工藝參數的適配性以及分散設備的選擇,都會直接影響白炭黑的分散效果。但部分使用者存在分散工藝把控不嚴的問題,比如混煉階段的時間過短、溫度過高或過低、攪拌速度不符合要求,或是未選用專業的分散設備(如雙螺桿擠出機),導致白炭黑在橡膠體系中分散不均。這種情況會使橡膠內部出現白炭黑濃度失衡區域:濃度過高的部位易產生應力集中,成為橡膠制品受力時的薄弱點,縮短制品使用壽命;濃度過低的部位則無法發揮白炭黑的補強功能,導致橡膠整體性能不達標。以輪胎橡膠生產為例,若白炭黑分散不均,會造成輪胎不同部位的性能差異,直接影響車輛行駛過程中的安全性與輪胎的耐久性。要解決這一問題,需從工藝、設備、助劑三方面入手:優化混煉工藝參數,結合橡膠種類、白炭黑特性及設備性能,精準調整混煉時間、溫度與速度,如針對丁腈橡膠(NBR)/ 白炭黑共混體系,可通過紫外光先交聯改性的方式提升分散效果;選用雙螺桿擠出機等專業分散設備,強化分散效率;此外,添加合適的分散劑也能起到輔助作用,研究表明,自制分散劑 Y - 99、HHT - 02 或市售分散劑 BA,可有效改善白炭黑在天然橡膠中的分散狀態,提升硫化膠的力學性能與耐熱空氣老化性能。

據炭黑產業網了解,過度依賴傳統改性方法是另一大常見誤區。在白炭黑改性作業中,傳統硅烷偶聯劑(如 Si69)雖能在一定程度上改善白炭黑與橡膠的相互作用,但存在明顯缺陷:干法混煉時橡膠分散吃料難度大,混煉過程中易產生大量熱量,且反應會釋放乙醇氣體,既存在安全隱患,又可能影響制品質量。即便如此,部分使用者仍局限于傳統改性路徑,未關注新型改性技術與材料的發展動態。這種做法不僅無法規避傳統方法的固有問題,還會限制橡膠制品性能的進一步提升,難以滿足當前市場對高性能橡膠制品(如綠色輪胎)的需求 —— 以綠色輪胎生產為例,傳統改性方法難以同時實現低滾動阻力、高抗濕滑性與高耐磨性的綜合性能目標。對此,從業者應積極關注新型改性技術的研發成果,嘗試多種改性方法的組合應用或引入新型改性劑。例如,采用原位改性共混技術,將具有兩親特性的脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO9)與傳統硅烷偶聯劑 Si69 搭配使用,既能減少 Si69 的用量、降低 VOC 氣體排放,又能提升白炭黑的分散效果,優化材料綜合性能;此外,利用膠清中的蛋白質等生物基材料對白炭黑進行改性,不僅實現了廢棄物的資源化利用,還能減少硅烷偶聯劑消耗,降低生產成本與環保壓力。

第四類誤區是不重視白炭黑微觀結構與橡膠性能的關聯。在白炭黑選型過程中,部分使用者僅關注價格、比表面積等基礎指標,卻忽略了白炭黑的孔隙結構、表面羥基分布等微觀特性對橡膠性能的影響,未能根據橡膠制品的具體性能需求選擇適配結構的白炭黑。事實上,不同微觀結構的白炭黑在橡膠體系中的補強機理與作用效果存在顯著差異。若選型不當,不僅無法充分發揮白炭黑的優勢,還可能對橡膠性能產生負面作用。例如,孔隙結構發達的白炭黑雖能吸附更多橡膠分子,理論上可增強補強效果,但同時也可能導致橡膠體系黏度升高,增加加工難度,難以平衡橡膠制品的加工性能與力學性能。要解決這一問題,需深入研究白炭黑微觀結構與橡膠性能的內在關聯,結合橡膠制品的應用場景與性能要求科學選型。以高耐磨性橡膠制品為例,應優先選擇表面羥基含量適中、粒徑較小且分布均勻的白炭黑,通過強化其與橡膠分子的相互作用,提升制品的耐磨性能;同時,結合實驗數據與理論分析,系統評估白炭黑結構對橡膠性能的影響,為選型與應用提供科學依據。

最后兩類誤區均為忽略白炭黑在不同橡膠體系中的特性差異(素材中存在重復,此處合并梳理)。不同種類的橡膠(如丁腈橡膠、天然橡膠、溶液丁苯橡膠等)具有不同的分子結構與極性特征,這使得它們對白炭黑的親和能力、相互作用方式存在明顯區別。但部分使用者未充分考慮這種差異,在處理不同橡膠與白炭黑的復合體系時,采用完全相同的配方設計與加工工藝。這種 “一刀切” 的做法會導致兩種極端問題:要么白炭黑在橡膠體系中無法充分發揮補強作用,要么因過度補強導致橡膠失去原有的彈性與加工適應性。例如,丁腈橡膠(NBR)作為極性橡膠,與白炭黑分子間的相互作用較強,若沿用非極性橡膠的加工方案,易出現補強過度的情況;而天然橡膠(NR)作為非極性橡膠,若不針對性改善相容性,白炭黑的補強效果會大打折扣。針對這一問題,核心應對策略是根據不同橡膠的特性,動態調整白炭黑的用量、改性方法及加工工藝參數。以溶液丁苯橡膠(SSBR)和環氧化天然橡膠(ENR)的白炭黑填充體系為例,由于兩種橡膠的極性差異,白炭黑在其中的分散效果與相互作用強度不同,需結合各自特性優化配方與工藝,才能確保復合材料在力學性能、滾動阻力及制動性能等方面達到設計標準。